こんにちは!ITの力で建設業界に貢献する「アークシステム」です。

建物の設計から工事管理を行うには、建築士の資格が必要です。

建築士には一級建築士と二級建築士、木造建築士があり、取り扱える建物の規模などが異なります。

一級建築士については、合格率が10%前後と難易度が非常に高い資格ですが、二級建築士についても、一級建築士との差はあるものの、難易度の高い資格の一つです。

今回は、二級建築士について、一級建築士との違いや、試験の難易度、試験内容などについて解説していきます。

目次

一級建築士と二級建築士の違いとは?

一級建築士と二級建築士の大きな違いは、設計できる建造物の規模です。

- 一級建築士:設計する建物の規模や構造に制限はない

- 二級建築士:建物高さ13m、軒高9m以内の物件、延べ面積1,000㎡以下。木造以外の場合は、延床面積300㎡以下

このように、取り扱える建物の規模が異なります。

二級建築士は、戸建住宅の設計がメインの業務になるでしょう。

活躍の場は、二級建築士の場合は住宅メーカー中心、一級建築士は大手ゼネコンなどまで活躍の場が広がります。

さまざまな建築物を扱える一級建築士ですが、資格の取得は非常に難易度が高いです。

いずれ一級建築士を目指すとしても、まずは二級建築士の資格取得から目指すのが良いでしょう。

二級建築士の難易度(合格率)は?一級建築士との比較も

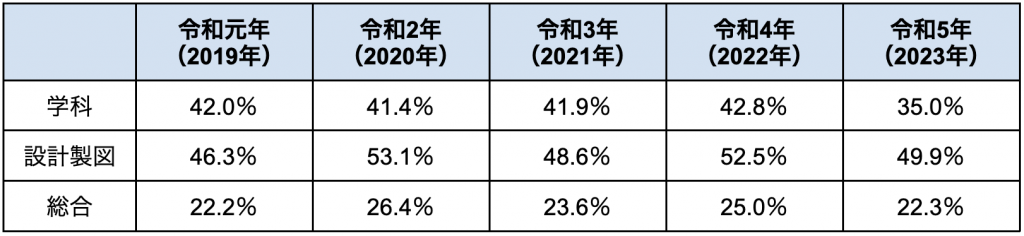

一級建築士より難易度が低いといわれる二級建築士ですが、過去の合格率を見ると25%前後。

4人に3人が不合格となり、試験は決して簡単と言えるものではないでしょう。

後ほど詳しく解説しますが、二級建築士は学科試験と設計製図試験で構成されています。

まずは、それぞれの合格率の推移を確認してみましょう。

※参照:建築技術教育普及センター

それぞれの試験は40%〜50%程度の合格率となっていますが、両方合格となると25%前後まで下がります。

なお、設計製図の試験を受けるには、まず学科試験への合格が必要です。

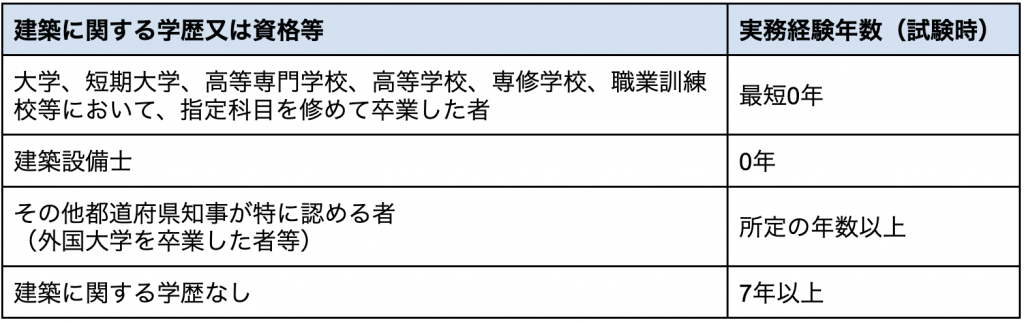

二級建築士の受験資格

二級建築士は、指定科目を修めて卒業しているか、実務経験があることなどが要件となります。

具体的な受験資格は以下の通りです。

※引用:建築技術教育普及センター

受験資格は、法律改正により平成20年(2008年)11月27日以前と11月28日以降で条件が異なっています。

詳しくは、建築技術教育普及センターのホームページで確認しましょう。

二級建築士の試験範囲

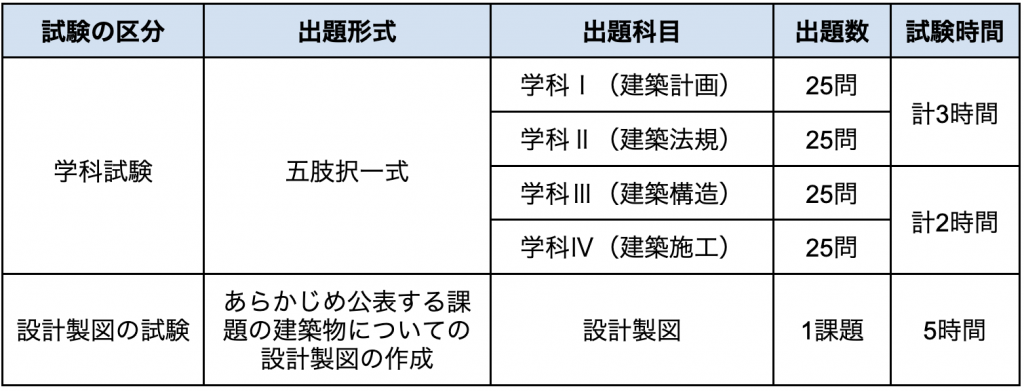

二級建築士試験は、学科試験と設計製図で構成されています。

試験科目と出題数は以下の通りです。

引用:建築技術教育普及センター

一級建築士試験は、このほか環境・設備に関する学科試験がプラスされ、筆記試験の合計時間が6時間30分、設計製図についても6時間30分です。

大学、短期大学、高等専門学校や専修学校で指定科目を修めて卒業していれば、一級建築士試験の受験資格も得られるため、一級と二級の試験を同時に受験することも制度としては可能です。

しかし、一級建築試験の難易度は非常に高いため、二級建築士を取得してから一級の受験をすることをおすすめします。

一級建築士と二級建築士の難易度の違いはこちらのコラムで紹介しています。

ぜひ参考にしてみてくださいね。

二級建築士の難易度が高い理由と合格のための勉強方法

先ほどお伝えしたとおり、二級建築士試験の合格率は25%前後と、4人に3人が不合格となる難易度が高い資格試験です。

難易度が高い理由としては、学科の科目が多く、学科試験に合格しないと設計製図の試験は受けられないことや、学科試験と設計製図の両方の試験対策を行わなければいけないことなどが挙げられます。

二級建築士試験に合格するための勉強方法

どのような試験にも共通して言えることですが、効率良く二級建築士試験に備えて勉強していくには、「試験日から逆算して学習計画を立てること」と「過去問を繰り返し解くこと」が大切です。

試験日から逆算して学習計画を立てる

二級建築士試験を受験する場合、勉強時間を確保することが重要になるため、試験日までに出題範囲の勉強を終わらせるように逆算して計画を立てることが大切です。

二級建築士受験のためのスクールなどに通いながら勉強する場合は、スクール内で学習計画などの相談ができますが、独学の場合は自身で計画を立てなければなりません。

独学での勉強も可能ですが、効率良く勉強して最短での合格を目指したい、一人ではモチベーションを維持できるかわからない…という方は、スクールで相談しながら学ぶことが合格の近道とも言えます。

過去問を繰り返し解く

建築技術教育普及センターのホームページには、過去の試験問題が公開されています。

学科試験だけでなく、設計製図の試験内容や合格基準、採点ポイントなども公開されていますので、繰り返し過去問を解くことで出題傾向を知ることができ、しっかりと準備ができます。

また、本番の試験と同様に時間を計って過去問を解くことにより、本番当日のペース配分の確認や、現在の自身のレベルを知ることが可能です。

二級建築士も難易度が高い試験!十分な準備をして受験しよう

二級建築士は、設計できる建物に制限はあるものの、建物の設計から工事管理まで行える重要な資格です。

指定された建築に関する学歴や資格があれば受験に実務経験は不要ですが、合格率は25%前後と難易度が高く、しっかりと準備をして受験に挑む必要があります。

将来的に一級建築士を目指すのであれば、まずは二級建築士の資格を取ってからさらに勉強を進めて、受験するのがおすすめです。

試験は、学科試験と設計製図試験で構成されており、設計製図試験を受験するには学科試験への合格も必要です。

試験日から逆算した学習計画や過去問などを活用して合格を目指しましょう。

アークシステムは、ITツールを通して、建設業に携わる方の業務をサポート。

建設業で特に手間のかかる拾い出し・積算見積をサポートする「楽王シリーズ」を提供しています。

豊富な機能をそろえたパッケージ版のほか、スタートしやすいサブスクリプション版も用意していますので、ニーズにあわせてご検討ください。

図面の拾い出しには、月額たったの¥3,800から使える 「ヒロイくんⅢ」もご用意しております。

読み込んだ図面をクリックするだけの簡単操作で、初心者にも簡単に拾い作業ができる製品です。

お気軽にお問い合わせください!

★製品デモや資料請求はこちらから→「製品サイトお問い合わせフォーム」

★お電話でのお問い合わせはこちらから→045-451-5121045-451-5121