こんにちは!ITの力で建設業界に貢献する「アークシステム」です。

建設から数十年が経過し、更新期を迎えている建築物が日本全国で増加しています。

これに伴い、解体工事の需要は年々高まっており、安全で効率的な解体工事を実施できる専門家の育成が求められています。

そんな中で注目されているのが、解体工事施工技士という国家資格です。

今回は、解体工事施工技士の資格概要から、試験の難易度、取得後のキャリアまでを詳しく解説します。

目次

解体工事施工技士とはどんな資格?

「解体工事施工技士」とは、解体工事の施工時に必要な、建設リサイクル法に定められた技術管理者として従事できる国家資格です。

建設リサイクル法は正式には「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といい、産業廃棄物の再資源化と再利用を目指して2000年(平成12年)に制定されました。

解体工事では建物を取り壊すだけでなく、周辺環境への配慮や廃棄物の適切な処理など、幅広い専門知識と技術が必要です。

解体工事に関わる資格である「解体工事施工技士」は、専門的なスキルを持つ技術者を証明する国家資格として、国土交通省の管轄のもと設けられています。

解体工事施工技士の資格を保有している方の多くが、解体工事業を営む建築や土木関係の企業に就職して活躍しています。

資格の概要

解体工事施工技士の資格制度は「解体工事業に係る登録等に関する省令(国土交通省令)第七条第三号の国土交通大臣登録試験」として設立されたものです。

解体工事業に従事する現場管理者の施工管理能力の向上を図ることを目的としています。

試験は、公益社団法人 全国解体工事業団体連合会(全解工連)が実施します。

資格取得者の仕事内容

解体工事施工技士の具体的な仕事内容は以下のとおりです。

- 解体工事の見積と計画立案

- 現場の事前調査と安全確認

- 施工管理(安全・品質・工程・原価の各管理)

- 作業員の指導・監督

- 周辺環境の保全対策

- 廃棄物の適正処理

これらの業務を通じて、安全かつ効率的な解体工事の実施を支えています。

資格制度創設の背景

建築物の耐用年数が一般的に30~50年といわれる中、高度成長期以降に建築された建物が更新時期になっています。

そのため、建て替え、リニューアルなどを含めた解体工事の需要が高くなっているのです。

また、建設技術の進化に伴う建造物の高度化・大型化によって、複雑な構造を持った建築物の解体工事も増えています。

災害による損壊への対応、さらには環境保全やリサイクルへの意識の高まりにより、専門的な知識を持った解体工事業者の必要性が増しているといえるでしょう。

このような社会的要請を背景に、解体工事の技術向上と専門家の育成を目的として、解体工事施工技士資格制度が設けられました。

解体業の動向については「解体業界の動向や課題は?M&A動向もチェック!」のコラムもあわせて参考にしてください。

解体工事施工技士の試験内容と難易度・合格率

解体工事施工技士の資格を取得するためには、一定の実務経験と試験合格が必要です。

ここでは、受験に必要な条件から試験の内容、合格率までを詳しく解説します。

受験資格

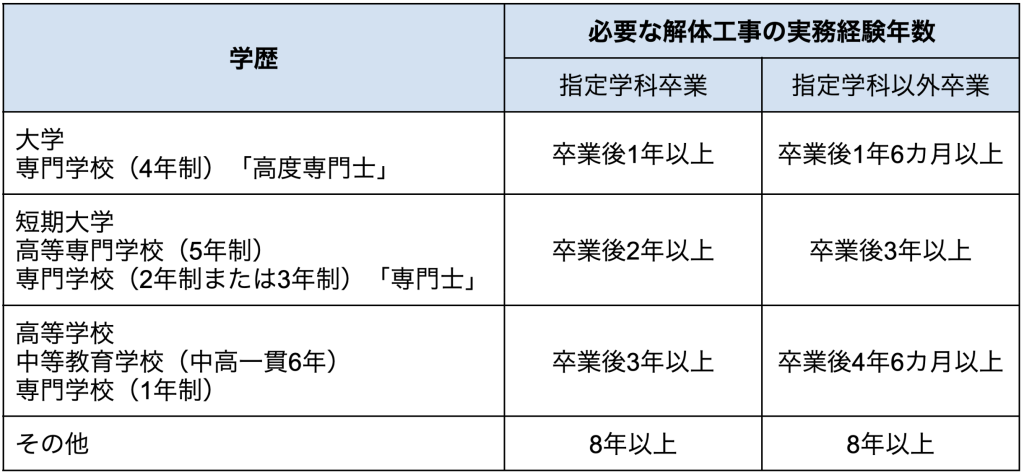

受験資格は学歴と実務経験年数によって、以下のように細かく分かれています。

※参考:公益社団法人 全国解体工事業団体連合会「解体工事施工技士資格制度の概要」

なお「指定学科」とは国土交通省令に規定する学科です。

また、実務経験は解体工事に関するものに限ります。

試験内容

試験は次の2つの形式で実施されます。

- 四肢択一式で50問出題(試験時間90分)

- 記述式で5問出題(試験時間は120分)

出題範囲は以下のとおりです。

- 土木・建築の基礎知識

- 解体工事施工の計画

- 解体工事施工管理

- 解体工法

- 解体用機器

- 安全管理

- 環境保全

- 副産物・廃棄物対策

- 関連法規その他

合格率とその傾向

合格基準は、試験委員会で決められた合格基準点を満たすことです。

直近の2023年度(令和5年度)の試験では、受験者数2,184人のうち1,228人が合格し、合格率は56.2%でした。

過去の試験(第1回~第27回)における平均合格率は56.3%になっています。

簡単ではないものの、適切な準備と学習があれば十分に合格可能な難易度であるといえるでしょう。

解体工事施工技士の資格を取得するメリット

解体工事施工技士の資格を取得することで、次のようなメリットがあります。

- キャリアの幅が広がる

- 年収アップにつながる

- 需要が多く将来性がある

それぞれのメリットについて解説します。

キャリアの幅が広がる

解体工事施工技士の資格は建設業界での評価が高く、キャリアアップの大きな武器となります。

資格を持っていることで、解体工事業界での転職や昇進に有利に働きます。

また、請負金額500万円未満の小規模な解体工事業登録が可能となるため、独立への道も開けるでしょう。

解体工事業登録については、こちらのコラムもご覧ください。

解体工事業登録とは?要件や必要なもの、建設業許可との違いも解説!

年収アップにつながる

解体工事施工技士の平均年収は350万円~450万円程度とされています。

実務経験を積んだり、独立開業したりした場合はさらに高い収入を期待できるでしょう。

また、多くの企業では資格手当が支給されるため、基本給とは別に収入アップが期待できます。

需要が多く将来性がある

現在の日本では、高度経済成長期に建設された建築物の多くが更新時期を迎えています。

都市の再開発の進展や、建築物の老朽化により、解体工事の需要は今後も増加する見込みです。

そのため、解体工事施工技士の需要は今後も高まり続けると予想されています。

解体工事施工技士の資格取得で可能性が広がる!

解体工事施工技士は、解体工事に必要な専門知識と技術を証明する重要な国家資格です。

試験の合格率は50%台後半で推移しており、適切な準備があれば十分に取得可能な難易度です。

資格を取得することで、キャリアアップや年収アップの可能性が広がり、将来的な独立の選択肢も得られます。

需要面でも今後の増加が見込まれる仕事に従事できる資格であり、長期的なキャリア形成に役立つ資格といえるでしょう。

アークシステムは、ITツールを通して、建設業に携わる方の業務をサポート。

建設業で特に手間のかかる拾い出し・見積作成をサポートする「楽王シリーズ」を提供しています。

図面の拾い出しには、月額たったの¥3,800(税込)から使える 「ヒロイくんⅢ」をご用意しています。

読み込んだ図面をマウスでクリックするだけの簡単操作で、初心者にも簡単に拾い作業ができる製品です。

難しい拾い出し業務がシンプルに。手作業から約50%もの工数を削減※当社調べ

安価な月額制で始めやすくて、続けやすいヒロイくんを是非お試しください!

拾い出し後の見積作成には、「楽王」をご用意。

単価データには全日出版社の「積算実務マニュアル」の情報を収録し、個別/複合単価を切り替えて積算が可能。

検索機能により目的の材料がスムーズに見つかるため、単価の確認にも活躍します。

豊富な機能をそろえ、貴社業務にあわせてオーダーメイドで製品を調整できるパッケージ版のほか、スタートしやすいサブスクリプション版も用意していますので、ニーズにあわせてご検討ください。

★製品デモや資料請求はこちらから→「製品サイトお問い合わせフォーム」

★お電話でのお問い合わせはこちらから→045-451-5121045-451-5121